嵐山町web博物誌・第4巻「嵐山町の原始・古代」

2.祈りの道具

石棒

- 弓形の石製品(山根遺跡出土)

-

岩偶の出土した住居内の土坑から出土しました。石棒状に磨かれています。長さは28cmです。

岩偶の出土した住居内の土坑から出土しました。石棒状に磨かれています。長さは28cmです。

- 石棒(行司免遺跡出土)

-

右は現存長25.8cm、安山岩製、他は緑泥石片岩。左の石棒は上部が被熱により変色し、その下に帯状の炭が付着しています。地面に埋めて立てかけ、地上部分だけが火を受けたことを物語ります。

右は現存長25.8cm、安山岩製、他は緑泥石片岩。左の石棒は上部が被熱により変色し、その下に帯状の炭が付着しています。地面に埋めて立てかけ、地上部分だけが火を受けたことを物語ります。

- 石棒(行司免遺跡出土)

-

行司免遺跡からは、中期の石棒12点が出土しました。石材は緑泥片岩や安山岩を利用しています。

行司免遺跡からは、中期の石棒12点が出土しました。石材は緑泥片岩や安山岩を利用しています。

- 長野県佐久町北沢の大石棒

-

現在は水田のそばに立てられていますが、近くから出土したという国内最大の石棒です。全長223cm。

現在は水田のそばに立てられていますが、近くから出土したという国内最大の石棒です。全長223cm。

石棒と土偶

繁栄の象徴

縄文時代の代表的なマツリの道具です。石棒は、男性性器の形をしています。広場のマツリの場とおぼしき所に立てられたり、住居の一隅に立てられている例が知られています。

一方の土偶は、ひとがたです。たいていに乳房がつけられ、腹の膨らみを強調するものもあることから、妊娠した女性と見る研究者も少なくありません。

しかし、どちらも形はとても抽象的なので、人間の男女というよりもむしろ、自然界全体の雄と雌の表現ととらえる方が理解しやすいように思われます。食料となる獣の繁殖、植物の豊かな実り、子孫の健やかな成長、どれにも共通するからです。これらの願いを託す生命力の象徴だったのでしょう。

土偶

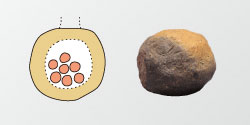

- 岩偶(山根遺跡出土)

-

結晶片岩製の薄い石のひとがたです。長さは16.9cmです。 - 嵐山のビーナス(行司免遺跡出土)

-

中期勝坂式期の立体土偶の頭部です。顔面は光沢があり、目から頬に入れ墨を表現したような沈線文が描かれています。高さは3.3cmです。

中期勝坂式期の立体土偶の頭部です。顔面は光沢があり、目から頬に入れ墨を表現したような沈線文が描かれています。高さは3.3cmです。

- 大形の土偶の足(行司免遺跡出土)

-

全身の大きさを復元すると40cmを超えるものと推定されます。

全身の大きさを復元すると40cmを超えるものと推定されます。

- 縄文ビーナス(棚畑遺跡出土、国宝、長野県茅野市尖石縄文考古館提供)

-

完全な姿のまま穴に埋められていました。高さ27.5cmです。縄文女性の逞しくも優美な姿を表現した土偶として、縄文ビーナスと呼ばれています。

完全な姿のまま穴に埋められていました。高さ27.5cmです。縄文女性の逞しくも優美な姿を表現した土偶として、縄文ビーナスと呼ばれています。