嵐山町web博物誌・第7巻【祭りと年中行事編】

COLUMN

6.コラム:志賀観音様縁日

観音様の縁日

嵐山町志賀では、八月九日に観音様の縁日があります。この日は、カラオケ大会が行われ、境内が賑わいます。

昼過ぎ、近くの宝城寺の住職がお経をあげにやってきます。志賀一区の役員も一緒に観音様の前に座り、お参りします。お経が終わると、各自で火を灯した蝋燭を観音様にあげてお参りをします。

夕方になると、お参りの人が少しずつやってきます。あたりが薄暗くなる頃、境内に立てられた舞台でカラオケ大会が始まります。

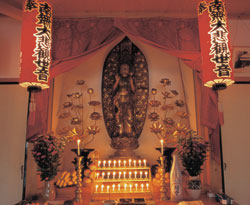

観音様縁日当日の法要の様子。近くの宝城寺の住職がお経をあげ、地区の役員の方々も列席。

観音様縁日当日の法要の様子。近くの宝城寺の住職がお経をあげ、地区の役員の方々も列席。

お経が終わって、地区の人は一人一人蝋燭(ろうそく)に灯をともし、観音様に供えます。

お経が終わって、地区の人は一人一人蝋燭(ろうそく)に灯をともし、観音様に供えます。

蝋燭(ろうそく)の明かりに照らされる観音様。製作年代はわかりません。

蝋燭(ろうそく)の明かりに照らされる観音様。製作年代はわかりません。

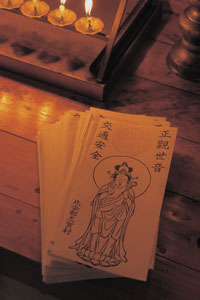

お参りにきた人々に配られるお札。観音様のお姿が描かれています。

お参りにきた人々に配られるお札。観音様のお姿が描かれています。

念仏講のこと

昭和50年頃の念仏講の様子。(写真提供:志賀、栗原甲子雄氏)

毎月九日が念仏講の日で、二十年前くらいまでは八月九日の縁日にも、念仏講をやったということです。観音堂には「昭和五年旧七月 菅谷村大字志賀 観音堂 念仏講中」と書かれた箱に宝城寺の和尚が奉納した数珠と百万遍の板が納められています。また、観音様の左手につりさげられている鐘は一八〇〇(寛政十二)年に児玉郡金屋村(現 児玉町)の鋳物師が作ったもので、シビ(念仏講の日)に地域の人を呼ぶために叩いたものです。

観音堂の八畳ほどの座敷にいっぱいになって「南無十三仏」といいながら数珠をまわしました。