嵐山町web博物誌・第4巻「嵐山町の原始・古代」

2.ちょっと納得・古墳の雑学〈その1〉埴輪ってなに?

いろいろな形

捧げ物から見せるかたちへ

埴輪は古墳に立てられた特殊な焼きものです。上部が開いた筒形の円筒埴輪と、人物や動物、武具などを模した形象埴輪があります。

埴輪の起源は、弥生時代後期の墳墓に捧げ置かれた壷とそれを乗せる器台といわれています。これが古墳時代前期になると、周囲に見せる意味合いが強まります。棺(ひつぎ)を納めた回りを囲むように立て並べられ、大型化していきます。前期後半には家や盾(たて)を模した埴輪が登場します。5世紀以降の中期になると、器台が大きく長く変化した円筒埴輪が大量に並べられるようになり、人物や動物の埴輪が加わります。埴輪列は葬送の儀式の模様を写しとった配置ともいわれています。

その後6世紀以降の後期に至り、近畿地方では衰退するものの、関東においては、埴輪の最盛期を迎えます。その関東の埴輪も、7世紀初頭ころに突如姿を消します。古代国家統一を目前にした大和朝廷からの強い意向が働いたと考えられています。

-

武人埴輪(群馬県太田市飯塚出土、国宝、画像提供:東京国立博物館 http://www.tnm.jp/) -

貴人埴輪(埼玉県美里町出土、重要文化財、画像提供:東京国立博物館 http://www.tnm.jp/) -

巫女埴輪(群馬県大泉町古海出土、重要文化財、画像提供:東京国立博物館 http://www.tnm.jp/)

-

踊る埴輪(熊谷市野原古墳群出土、画像提供:東京国立博物館 http://www.tnm.jp/) -

鳥形埴輪(月輪古墳出土、滑川町教育委員会提蔵)

鳥は霊を運び、死者を再生させる力があると考えられます。

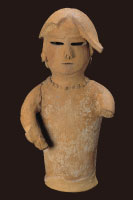

古里古墳群出土の人物埴輪(嵐山町指定文化財)

上は玉を繋げた首飾りをして頭巾を被った男性埴輪。下はやはり首飾りをして振り分け髪の男性埴輪で、2体とも耳の横まである美豆良(みずら・棒のように束ねた髪)がみられます。また、下の埴輪は背中に靫(ゆき・矢を入れる矢筒)を背負っていて、おそらく左手には弓を持っていた武装した男性だったと思われます。

下の埴輪の顔をよく見ると頬や顎が赤く塗られています。赤く塗られた顔は、古墳で行われた葬送・権力譲渡の儀式の際に参加者が実際に顔を赤く塗っていたことを示していると思われます。